Unser Körper und unsere Psyche beeinflussen sich gegenseitig – ihre Beziehung ist keine Einbahnstraße. Wie wir unsere Gefühle körperlich ausdrücken, hat Einfluss darauf, wie wir Emotionen wahrnehmen, interpretieren und empfinden – und umgekehrt.

Die Embodiment Theorie (wörtlich Verkörperung) beschreibt genau dieses Rückkopplungsprozess. Unsere Gedanken und Gefühle entstehen nicht isoliert im Kopf, sondern sind immer auch in körperliche Erfahrungen eingebettet. Oder anders gesagt: Wie wir uns fühlen, hängt nicht nur davon ab, was zwischen unseren Ohren passiert.

Diese Theorie ist durch zahlreiche Studien mittlerweile gut belegt. Sie zeigen zum Beispiel: Wer seine Körperhaltung gezielt verändert, kann damit auch sein emotionales Erleben beeinflussen. Dabei geht es nicht nur um subjektive Eindrücke. Auch körperliche Reaktionen, die eng mit Emotionen und Motivation verbunden sind, lassen sich messbar verändern – etwa Herzschlag, Muskelspannung oder Atmung. Sogar unsere Denkprozesse können dadurch beeinflusst werden.

Die Forschung zum Embodiment zeigt, dass Körper und Psyche eng miteinander verwoben sind. Haltungen und Gesichtsausdrücke können unser emotionales Erleben messbar beeinflussen, wenn auch geringer als es populäre Darstellungen oft versprechen. Sie sind kein Wundermittel, aber können ein nützliches Werkzeug für Alltag und Therapie sein, das wir bewusst nutzen können

September 8, 2025

Kopf hoch

In der Natur und im Grünen spazieren zu gehen ist bekanntlich gesund. Die frische Luft und die Bewegung tun nicht nur dem Körper, sondern auch dem Kopf gut. Gerade jetzt im Spätsommer gibt es einiges in der Natur zu sehen. Nur schade dass ich davon oft nicht viel mitbekomme.

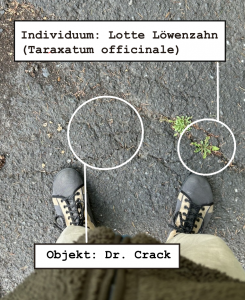

Was ich stattdessen nach vielen Spaziergängen in beeindruckender Detailtiefe beschreiben kann, sind meine eigenen Schuhspitzen und die Beschaffenheit der Straße. Ich bin mit vielen spezifischen Rissen im Boden und Unkrautbüscheln so vertraut, dass ich ernsthaft beleidigt wäre, wenn sie mich nicht als Trauzeuge zu ihrer Hochzeit einladen würden.

Anders gesagt: Ich nehme beim Spazierengehen die Umgebung um mich herum oft kaum wahr, weil ich mit gesenktem Kopf auf den Boden starre. Gerne auch mit dabei hochgezogenen Schultern. Mein Hund ist in meiner Wahrnehmung zu einem gelegentlichen Zupfen an der Leine geschrumpft. Die Gedanken in meinem Kopf drehen sich im Kreis. Meine Atmung ist genau so flach wie meine Stimmung. Dabei sollte doch eigentlich genau letztere durch den Spaziergang besser werden, oder?

„Ich fühle mich nicht gut“.

Der Gedanke war bei der letzten Gassi-Runde plötzlich so klar in meinem Kopf, dass ich stehen geblieben bin – und versucht habe gegenzusteuern.

Kopf hoch, Schultern zurück, einmal tief durchatmen und meinen Blick bewusst über die Welt um mich herum wandern lassen. Die Enge in meiner Brust löste sich augenblicklich merkbar. Meine Gedanken waren nicht mehr ganz wie in einen Schraubstock gespannt. Ich fühlte mich besser.

Warum?

Eine mögliche Antwort darauf liegt im psychologischen Konzept des Embodiment.

Was Embodiment bedeutet

Eine Frage der Haltung

Wer emotionsspezifische Haltungen einnimmt, berichtet häufiger, die zugehörige Emotion auch tatsächlich zu empfinden. Schon kleine Veränderungen in unserer Körperhaltung können dabei spürbare Effekte haben.

Studien zu Embodiment haben zum Beispiel gezeigt, dass…

- … Menschen, die aufrecht sitzen, Aufgaben oft mit mehr Ausdauer bearbeiten als Personen, die eine zusammengesunken Haltung einnehmen.

- … Schon alleine die Kopfhaltung einen Unterschied machen kann. Ein angehobener Kopf wird eher mit positiver Stimmung in Verbindung gebracht, ein nach unten geneigter Kopf dagegen mit eher gedrückten Emotionen.

- … In stressigen Situationen eine aufrechte Haltung das Selbstwertgefühl stärken und die Stimmung verbessern kann.

- … Bei Menschen mit leichten bis moderaten Depressionen kann eine aufrechte Sitzposition zu weniger Müdigkeit und besserem Befinden beitragen.

Besonders bekannt geworden sind in den 2010er-Jahren die sogenannten Power Poses (Carney, Cuddy & Yap, 2010), die ursprünglich aus der Forschung zu nonverbaler Kommunikation hervorgegangen sind.

Dahinter steckt die Idee, dass weite, raumeinnehmende Körperhaltungen, wie z.B. in die Seiten gestemmte Hände, aufgerichteter Rücken und geöffneter Stand, das Selbstbewusstsein stärken können. Die Inspiration für das Grundkonzept ist aus dem Tierreich abgeleitet, da viele Tiere sich aufbauen und physisch größer machen um Dominanz zu signalisieren oder Feinde einzuschüchtern. Zusammengesunkene, kauernde Haltungen hingegen signalisieren Schwäche.

Die Initialstudie hat viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt, weil die Autor:Innen berichteten, dass ein (wortwörtlich) breitbeiniges Auftreten nicht nur Machtgefühl und Risikobereitschaft fördern, sondern sogar messbare Veränderungen in physiologischen Markern wie einem erhöhten Testosteron- und erniedrigten Cortisolspiegel erzeugten.

Diese Ergebnisse fanden entsprechend schnell Einzug in Coachings für Bewerbungsgespräche oder Präsentationen.

Heute stehen Power Posen in der Kritik, da spätere Studien ihre Wirksamkeit nicht zuverlässig bestätigen konnten. Insbesondere die hormonellen Effekte ließen sich oft nicht replizieren, und methodische Schwächen wie fehlende Kontrollgruppen oder selektive Datenauswahl früherer Experimente wurden kritisiert.

Relativ stabil ist dagegen der Befund, dass solche Haltungen unser subjektives Empfinden verändern: Wir fühlen uns aufrechter, selbstbewusster und oft etwas „größer“.

Die gesteigerte Selbstsicherheit kann aber auch nachteilige Effekte haben: Neuere Arbeiten zeigen, dass raumfordernde Posen zu mehr Selbstbezogenheit oder sogar eine höhere Bereitschaft, Regeln zu brechen oder zu schummeln führen können. Haltung allein macht also nicht automatisch souverän, sondern verstärkt vor allem das, was ohnehin schon angelegt ist.

Unabhängig von der Diskussion um die Power Posen ist das übergreifende Gesamtbild der Forschung, dass unsere Körperhaltung unsere Emotionen auf zwei Dimensionen beeinflussen können:

1) Arousal:

(erregend vs. ruhig)

2) Valenz:

(positiv/angenehm vs. negativ/unangenehm)

Wenn man diese zwei Dimensionen kombiniert erhält man 4 Kategorien von Emotionen:

Negativ erregt

z.B. bei Zorn oder Panik

Positiv erregt

z.B. wenn wir uns freuen oder begeistert sind

Negativ ruhig

z.B. bei depressiver Verstimmung oder Unlust

Positiv ruhig

z.B. bei Entspannung und Zufriedenheit

Man kann diese Dimensionen wie ein Koordinatensystem anlegen, auf dem sich vier Felder ergeben. Da bestimmte Haltungen mit spezifischen Emotionen in einem beidseitigen Zusammenhang stehen, kann man sie ebenfalls anschaulich in diese Felder einsortieren.

Eigene Darstellung. Fotos entnommen aus: Takayama, A., & Sekiya, H. (2023). Effects of various sitting and standing postures on arousal and valence. PLoS ONE, 18(6), e0286720. Lizenz: CC BY 4.0.

Wenn wir nun einen Blick auf die Graphik werfen zeigt sich die folgende Tendenz:

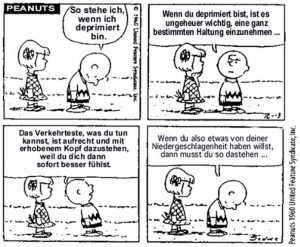

Aufrechte, geöffnete Haltungen, wie ein aufgerichteter Oberkörper mit geweiteter Brust oder ein erhobener Blick, fördern tendenziell positive Emotionen und erhöhen die physiologische Aktivierung. Umgekehrt helfen entspannte, runde Haltungen dabei, das Erregungsniveau zu senken. Das hat schon Charlie Brown erkannt, den ich hier den Abschnitt entsprechend zusammenfassen lassen will.

Die Wirkung der Mimik

Eine Unterkategorie von Embodiment ist die Facial‑Feedback‑Hypothese — also der Idee, dass Rückmeldungen aus unseren Gesichtsmuskeln das Erleben von Emotionen beeinflussen.

Die ersten Studien zu diesem Thema fanden bereits in den 80ern und 90ern statt. Hier die zwei Klassiker:

Pen- In- Mouth Experiment von Strack, Martin & Stepper (1988)

Versuchsteilnehmer wurden in zwei Gruppen unterteilt und entweder angewiesen einen Stift zwischen die Zähne zu klemmen oder diesen nur mit den Lippen zu halten. Alle Teilnehmer sollten dann bewerten, wie lustig sie einen Comic fanden, der ihnen währenddessen gezeigt wurde. Ergebnis: die Gruppe, die durch den Stift zwischen den Zähnen ein Lächeln imitierte, fand den Comic im Durchschnitt lustiger, als die Lippen-Gruppe, bei denen das Lächeln unterdrückt wurde.

Eigenhändig und nicht ganz professionell nachgestellt: Pen-in-Mouth nach Strack et al. (1988).

Furrowed Brow Experiment von Larsen, Kasimatis & Frey (1992)

Um einen negativen Gesichtsausdruck nachzuahmen, wurden in Experimenten kleine Aufkleber an den Augenbrauen befestigt. Die Teilnehmenden sollten die Sticker so zusammenführen, dass die Stirn in einer kritischen oder ärgerlichen Mimik zusammengezogen wurde. Auch sie sollten dabei emotionale oder neutrale Bilder und Texte bewerten. Teilnehmende, die ihre Brauen zusammenziehen mussten, berichteten eine intensivere negative Gefühlslage, selbst beim Betrachten von neutralen Reizen.

Ebenso laienhaft: Nachstellung des Furrowed-Brow-Experiments nach Larsen et al. (1992)

Vor allem die „pen-in-mouth“-Experimente wurden oft zitiert und galten lange als Beleg dafür, dass Mimik nicht nur ein Spiegel und Ausdruck, sondern auch ein Motor für Emotionen ist.

Der Wirkmechanismus hinter dem Experiment ist, dass bei Personen, die einen Stift zwischen den Zähnen halten, der gleiche Muskel aktiviert wird, der auch für ein Lächeln wichtig ist – der Zygomaticus Major um genau zu sein.

Analog dazu wird in dem Augenbrauen- Experiment der Musculus corrugator supercilii aktiviert. Der Muskel ist für das Stirnrunzeln zuständig und wird typischerweise mit negativen Emotionen wie Ärger oder Traurigkeit assoziiert.

Ähnlich wie bei den Power Poses, gab es auch um die Facial Feedback Hypothese einige Kontroversen. Ein Großteil der Kritik drehte sich auch hier um methodische Schwächen wie z.B. unzuverlässige Messmethoden oder das nicht auf Störfaktoren geachtet wurde, die ebenfalls einen Einfluss auf Emotionen haben konnten.

Die Original-Experimente von Strack sind über die Jahre hinweg von unterschiedlichen Wissenschaftlern wiederholt worden. Mit gemischten Ergebnissen. Ein großer, internationaler Versuch mit 17 Laboren konnte das ursprüngliche Ergebnis nicht bestätigen. Andere Studien wiederum konnten schwache Effekte nachweisen.

Das Hauptproblem vieler früher Studien war, dass sie in ihren Ergebnissen oft zwei Dinge vermischt haben:

- Emotionale Erfahrung: das, was man fühlt (z. B. „Ich fühle mich gerade fröhlich“).

- Emotionale Bewertung / Urteil: die Einschätzung, ob ein Reiz selbst bestimmte emotionale Qualitäten hat (z. B. „Dieser Cartoon ist lustig“ oder „dieses Bild ist traurig“).

Weil diese Unterscheidung oft unsauber ist, ist unklar, ob frühere Effekte wirklich auf Bewertungen oder eher auf das persönliche Gefühl zurückgehen.

Der heutige Stand ist, dass Gesichtsausdrücke eher keinen Einfluss auf unsere Einschätzung von Dingen wie Witzen, Bildern oder Situationen haben. Solche Bewertungseffekte treten – wenn überhaupt – nur in bestimmten Kontexten auf und hängen davon ab, ob die ausgelösten Gefühle für die Beurteilung gerade relevant sind. Die starken Effekte der frühen Studien waren größtenteils das Ergebnis von Publikationsbias (d. h. positive Ergebnisse wurden veröffentlicht, negative verschwanden still in der Schublade).

Generell gut belegt gilt aber, dass Gesichtsausdrücke sehr zuverlässig beeinflussen, wie wir uns fühlen. Besonders stark dafür sprechen auch neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Dort hat sich gezeigt, dass auch eine rein elektrische Stimulation des Zygomaticus Major positive Emotionen fördert und sogar einen Effekt bei Patienten mit klinischen Depressionen hat.

Insgesamt fasst eine Metaanalyse von 2019 von Coles et al. die aktuelle Ergebnislage zur Facial-Feedback-Hypothese sehr anschaulich zusammen. Sie haben dabei 138 Studien und insgesamt über 100 Jahre Forschung zu dem Thema berücksichtigt und kommen zum folgenden Fazit:

- Gesichtsausdrücke können unsere Gefühle messbar beeinflussen. Der Effekt ist nachweisbar, aber meist eher klein und in seiner Stärke sehr unterschiedlich.

- Gesichtsausdrücke können nicht nur bereits bestehende Gefühle verstärken oder abschwächen (modulieren), sondern sogar Emotionen auslösen.

- Sowohl einzelne, klar benennbare Emotionen (z. B. Freude, Ekel) als auch allgemeine Stimmungslagen (z.B. positiv/negativ, angespannt/entspannt) können durch Mimik beeinflusst werden.

- Für bestimmte Emotionen wie Überraschung oder Angst wurden keine klaren Effekte gefunden. Hier ist die Datenlage noch zu dünn für endgültige Schlüsse.

- Die Stärke des Effekts hängt stark von äußeren Bedingungen wie Versuchsaufbau, Stimulusmaterial und individuellen Unterschieden ab. Einheitliche Muster lassen sich bislang kaum festlegen.

- Ob Teilnehmende merken, dass ihre Gesichtsmuskeln manipuliert werden, hat keine Auswirkungen auf den Effekt, solange sie den Zweck des Experiments nicht kennen.

- Viele Studien nutzen unterschiedliche Ausschlusskriterien oder Datenerhebungsmethoden, was die Vergleichbarkeit erschwert. Zudem gibt es mögliche Verzerrungen durch fragwürdige Forschungspraktiken (z.B. Publikations Bias oder selektive Datenauswahl).

Kurz gesagt:

Gesichtsausdrücke beeinflussen zwar nicht zuverlässig, wie wir Dinge bewerten, wohl aber, wie wir uns fühlen. Ein Lächeln kann unsere Stimmung messbar heben, und erste neurowissenschaftliche Befunde legen nahe, dass dieser Mechanismus sogar therapeutisch genutzt werden könnte.

Facial Feedback hat einen Effekt. Aber er ist kontextabhängig und schwächer als es populäre Darstellungen oft suggerieren.

Von der Forschung zurück in den Alltag

Die Forschung zum Thema Embodiment veranschaulicht, wie eng und wechselseitig unser Körper und emotionales Empfinden verwoben sind. Gefühle prägen nicht nur unsere körperliche Ausdrucksweise, sondern auch umgekehrt. Dieses Verständnis eröffnet inzwischen auch neue therapeutische Ansätze: von körperorientierten Verfahren bis hin zur bewussten Nutzung nonverbaler Kommunikation in klassischen Gesprächstherapien.

Doch die Erkenntnisse haben nicht nur im klinischen Bereich Bedeutung, sondern auch im Alltag.

Wer sich gestärkt und zuversichtlich fühlen möchte, kann von aufrechten, offenen Haltungen profitieren. Oder von einem bewussten Lächeln. Wer dagegen Ruhe und Gelassenheit sucht, kann zu entlastenden Positionen greifen, etwa durch bewusstes Zurücklehnen oder ein Abrunden des Rückens in sitzender Haltung. Das Tolle daran? Es ist einfach und kostenlos.

Der einzige Haken daran ist, dass man die Situationen im Alltag überhaupt erstmal bemerken muss, in denen eine bewusste Veränderung von Haltung oder Mimik hilfreich wäre. Es braucht ein Mindestmaß an Selbstbeobachtung.

Das ist aber zum Glück eine Fähigkeit, die man sich antrainieren kann.

Wer, wie ich, dazu neigt unterwegs grübelnd auf den Boden oder sein Smartphone zu starren, kann letzteres nutzen, um sich z.B. nach 20min daran erinnern lassen mal kurz inne zu halten und einen Selbst-Check durchzuführen.

Ich persönlich versuche im Alltag inzwischen öfter bewusst darauf zu achten, wie meine Körperhaltung ist, wenn ich mich nicht gut fühle, oder ob ich mal wieder mit gerunzelter Stirn durch die Gegend laufe. Manchmal hilft es den Kopf zu heben und die Stirn zu entspannen – und manchmal eben nicht. Beides ist in Ordnung. Der Versuch schadet jedenfalls nicht.

Wobei das meine Hunde vermutlich etwas anders sehen. Dadurch dass ich generell aufmerksamer durch die Welt gehe haben die beiden nämlich seltener Gelegenheit unbeobachtet „Straßensnacks“ aufzusammeln.

Noch eine Anmerkung zum Schluss, die mir wichtig ist: Ich will mit diesem Artikel nicht sagen, dass jeder, der sich schlecht fühlt, einfach nur mehr lächeln oder an seiner Haltung arbeiten muss, um die eigene Stimmung zu verbessern. Das greift zu kurz. Wenn es so einfach wäre, hätte ich genau so gut einen weiteren „Mit diesem einfachen Trick wirst du sofort glücklicher“-Clickbait-Beitrag schreiben können.

Es impliziert zudem, dass Menschen selbst schuld sind, wenn es ihnen schlecht geht. Solche verkürzten und generalisierenden Sichtweisen werden der Realität selten gerecht.

Körperhaltung und Mimik können zwar eine Stellschraube sein, die unser Wohlbefinden beeinflusst – sie sind aber eben nur genau das: eine unter vielen. Und ihre Wirkung ist stark individuell und kontextabhängig. Was ich erreichen wollte, war, die Theorie und die Forschungslage zu Embodiment vorzustellen und sie damit als ein potenzielles Werkzeug zugänglich zu machen. Ob und wie dieses Werkzeug nützlich ist, kann von Person zu Person sehr unterschiedlich sein.

Quellen

Bergen, B., Dąbrowska, E., & Divjak, D. (2019). Embodiment. Cognitive linguistics: Foundations of language, 11–35.

Carney, D. R., Cuddy, A. J., & Yap, A. J. (2010). Power posing: Brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. Psychological Science, 21(10), 1363–1368. https://doi.org/10.1177/0956797610383437

Coles, N. A., Larsen, J. T., & Lench, H. C. (2019). A meta-analysis of the facial feedback literature: Effects of facial feedback on emotional experience are small and variable. Psychological Bulletin, 145(6), 610–651. https://doi.org/10.1037/bul0000194

Duckworth, K. L., Bargh, J. A., Garcia, M., & Chaiken, S. (2002). The automatic evaluation of novel stimuli. Psychological Science, 13(6), 513–519. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00490

Efthimiou, T. N., Baker, J., Clarke, A., Elsenaar, A., Mehu, M., & Korb, S. (2024). Zygomaticus activation through facial neuromuscular electrical stimulation (fNMES) induces happiness perception in ambiguous facial expressions and affects neural correlates of face processing. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 19(1), nsae013. https://doi.org/10.1093/scan/nsae013

Kapadia, N., Zivanovic, V., Moineau, B., Downar, J., Zariffa, J., & Popovic, M. R. (2019). Functional electrical stimulation of the facial muscles to improve symptoms in individuals with major depressive disorder: Pilot feasibility study. BioMedical Engineering OnLine, 18(1), 109. https://doi.org/10.1186/s12938-019-0721-7

Körner, R., Röseler, L., Schütz, A., & Bushman, B. J. (2022). Dominance and prestige: Meta-analytic review of experimentally induced body position effects on behavioral, self-report, and physiological dependent variables. Psychological Bulletin, 148(1–2), 67–92. https://doi.org/10.1037/bul0000359

Larsen, R. J., Kasimatis, M., & Frey, K. (1992). Facilitating the furrowed brow: An unobtrusive test of the facial feedback hypothesis applied to unpleasant affect. Cognition and Emotion, 6(5), 321–338. https://doi.org/10.1080/02699939208409689

Lin, K., & Broadbent, E. (2023). Understanding embodied effects of posture: A qualitative study. Psych, 5(2), 447–460. https://doi.org/10.3390/psych5020030

Nair, S., Sagar, M., Sollers, J. 3rd, Consedine, N., & Broadbent, E. (2015). Do slumped and upright postures affect stress responses? A randomized trial. Health Psychology, 34(6), 632–641. https://doi.org/10.1037/hea0000146

Niedenthal, P. M. (2007). Embodying emotion. Science, 316(5827), 1002–1005. https://doi.org/10.1126/science.1136930

Price, T. F., & Harmon-Jones, E. (2015). Embodied emotion: The influence of manipulated facial and bodily states on emotive responses. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 6(6), 461–473. https://doi.org/10.1002/wcs.1360

Ranehill, E., Dreber, A., Johannesson, M., Leiberg, S., Sul, S., & Weber, R. A. (2015). Assessing the robustness of power posing: No effect on hormones and risk tolerance in a large sample of men and women. Psychological Science, 26(5), 653–656. https://doi.org/10.1177/0956797614553946

Riskind, J. H., Gotay, C. C. (1982). Physical posture: Could it have regulatory or feedback effects on motivation and emotion? Motivation and Emotion, 6(3), 273–298. https://doi.org/10.1007/BF00992249

Riskind, J. H., Schrader, S. W., & Loya, J. M. (2021). Embodiment in clinical disorders and treatment. In Handbook of embodied psychology: Thinking, feeling, and acting (pp. 499–523). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59536-5_22

Stepper, S., & Strack, F. (1993). Proprioceptive determinants of emotional and nonemotional feelings. Journal of Personality and Social Psychology, 64(2), 211–220. https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.2.211

Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 768–777. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.5.768

Takayama, A., & Sekiya, H. (2023). Effects of various sitting and standing postures on arousal and valence. PLOS ONE, 18(6), e0286720. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286720

Tschacher, W., & Pfammatter, M. (2016). Embodiment in psychotherapy—A necessary complement to the canon of common factors. European Psychotherapy, 13, 9–25.

Veenstra, L., Schneider, I. K., & Koole, S. L. (2017). Embodied mood regulation: The impact of body posture on mood recovery, negative thoughts, and mood-congruent recall. Cognition and Emotion, 31(7), 1361–1376. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1225003

Warren, L. (2021). Smiling by way of zygomatic electrical stimulation: Investigating the facial feedback hypothesis. Psi Beta Research Journal, 1(1), 16–22.

Welker, K. M., Oberleitner, D. E., Cain, S., & Carré, J. M. (2013). Upright and left out: Posture moderates the effects of social exclusion on mood and threats to basic needs. European Journal of Social Psychology, 43(5), 355–361. https://doi.org/10.1002/ejsp.1951

Wilkes, C., Kydd, R., Sagar, M., & Broadbent, E. (2017). Upright posture improves affect and fatigue in people with depressive symptoms. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 54, 143–149. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2016.07.015

Yap, A. J., Wazlawek, A. S., Lucas, B. J., Cuddy, A. J., & Carney, D. R. (2013). The ergonomics of dishonesty: The effect of incidental posture on stealing, cheating, and traffic violations. Psychological Science, 24(11), 2281–2289. https://doi.org/10.1177/0956797613492425