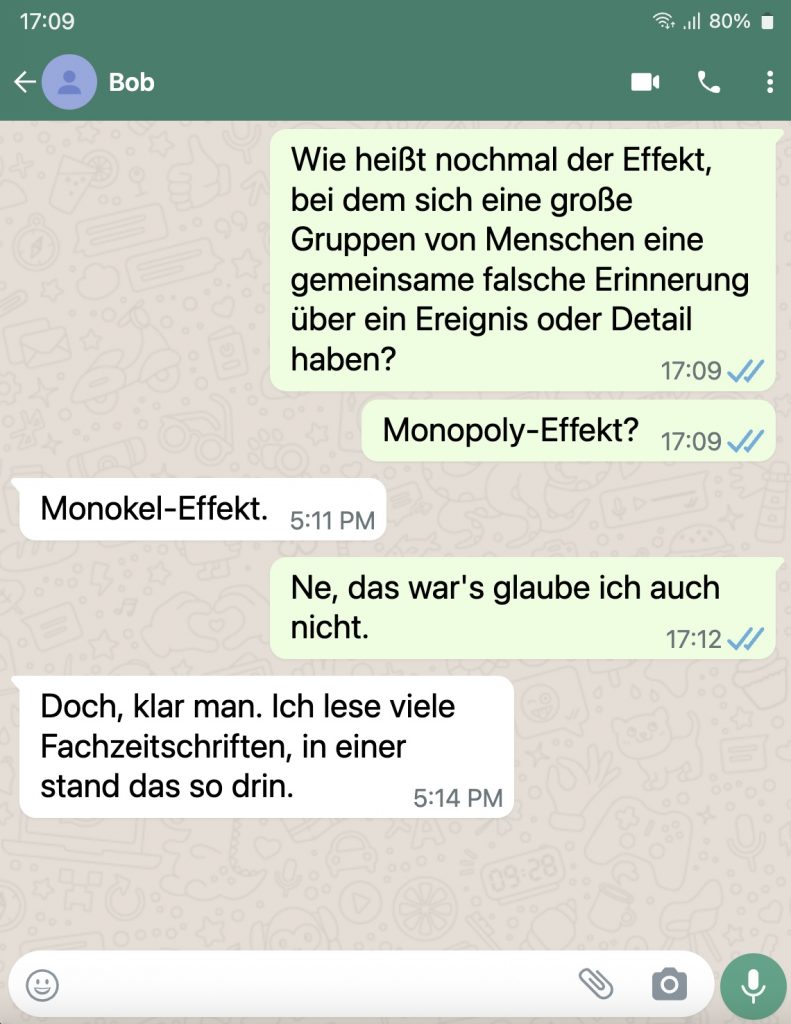

Was Bob hier sehr schön in vertrauter „trust-me-bro“-Fashion demonstriert, ist der Dunning-Kruger-Effekt, bei dem Menschen mit geringer Kompetenz ihre Kenntnisse stark überschätzen – bei gleichzeitiger Blindheit gegenüber der eigenen Inkompetenz. Sozusagen das Nichtwissen über das eigene Nichtwissen.

Es gibt zahlreiche Effekte und Phänomene, die unser Denken, Fühlen und Wahrnehmen beeinflussen, die zum einen spannend sind und zum anderen gerne durcheinander geworfen werden. Ich will daher hier eine kleine Beitrags-Serie starten, um einige der bekanntesten Vertreter aus psychologischer Perspektive zu beleuchten: Was sie beschreiben, welche psychischen Mechanismen eine Rolle spielen und wie man mit ihnen umgehen kann.

Hier ist eine Übersicht der Phänomene, die ich im Wochentakt vorstellen werde:

- Mandela-Effekt

- Dunning-Kruger Effekt

- Barnum-Effekt

- Placebo/ Nocebo Effekt

- False-Consensus-Effekt

- Hawthorne-Effekt

- Streisand-Effekt

- Sleeper-Effekt

- Boomerang-Effekt

- Halo-Effekt

Ich werde diese Liste kontinuierlich aktualisieren, indem ich bereits veröffentlichte Beiträge verlinke.

Der Name des Phänomens, den Bobs Gesprächspartner gesucht hat ist übrigens der Mandela-Effekt. Und mit genau dem möchte ich hier den Start machen:

1) Der Mandela-Effekt

Definition: Der Mandela-Effekt beschreibt kollektive falsche Erinnerungen, bei denen große Gruppen von Menschen ein Ereignis oder Detail auf dieselbe falsche Weise erinnern.

Ursprung: Der Begriff wurde 2009 von der Bloggerin Fiona Broome geprägt, nachdem sich unter viele Menschen die Überzeugung ausgebreitet hatte, dass Nelson Mandela bereits in den 1980er-Jahren im Gefängnis gestorben sei, obwohl er 1990 freikam und später sogar Präsident Südafrikas wurde.

Beispiel: Die felsenfeste aber falsche Überzeugung vieler Menschen, dass das Maskottchen von Monopoly einen Monokel trägt.

Zentrale psychologische Mechanismen:

- Fehlattribution von Quellen: Menschen verwechseln die Herkunft einer Erinnerung, d.h. unser Gehirn merkt sich oft nicht nur was wir wissen, sondern auch woher wir dieses Wissen haben. Und genau diese Schnittstelle ist Fehleranfällig. So kann eine Information, die wir eigentlich aus einem Gespräch oder aus den Medien haben, fälschlich als eigene Erinnerung abgespeichert werden (auf klug: „Source‑Monitoring‑Error“).

- Konfabulation: Lücken in unseren Erinnerungen, werden vom Gehirn unbewusst mit plausiblen, aber falschen Details aufgefüllt. Und zwar so nahtlos, dass wir diese „Ergänzungen“ selbst nicht bemerken.

- Soziale Verstärkung & Ansteckungseffekte: Falsche Erinnerungen können durch Gespräche und soziale Interaktion von kleinen Gruppen auf größere Netzwerke übertragen werden. Durch Gespräche, Medien und soziale Netzwerke verbreiten sich die Fehlinformationen dann nach dem Schneeballprinzip. Dieser Effekt wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, u.A.:

- Konformitätsdruck: Wir passen uns (oft unbewusst) der Mehrheit an, weil wir dazugehören wollen oder nicht „falsch“ dastehen möchten.

- Informationssuche bei Unsicherheit: Wir fremde Erinnerungen eher als „Hilfe“ an wenn wir unsicher sind und integrieren sie dann in unser eigenes Gedächtnis.

Vertrauenswürdigkeit der Quelle: Wer die Information teilt (z.B. vermeintlicher Experte) und wie sie präsentiert wird (z.B. selbstsicher) , sowie Gruppengröße und Interaktionsform beeinflusst. - Wer die Informationen Teilt (Vertrauen in die Quelle), die Gruppengröße und Interaktionsformen.

- Fehlinformationseffekt: Nachträgliche Informationen, z.B. durch falsche Medienberichte, manipulierte Bilder oder Internet-Memes, können unsere ursprüngliche Erinnerung unbewusst umschreiben. Besonders anfällig dafür sind wir, wenn die neuen Infos Schema-konsistent sind, d.h. wenn sie gut zu unserem Vorwissen passen.

- Emotionale Einflüsse: Die Studienlage hierzu ist gemischt. Gefühle können Erinnerungen oft lebendiger und damit merkbarer machen. Gleichzeitig können sie dadurch anfälliger für Verzerrungen werden, abhängig davon, wie Informationen erzählt oder gezeigt werden (z.B. besonders mitreißend).

- Visuelle Verzerrungen: Beim „Visual Mandela Effect“ haben viele Menschen dasselbe falsche Bild im Kopf, etwa ein berühmtes Logo mit kleinen Design‑Abweichungen oder Filmszenen, die es nie gab. Das passiert oft, weil unser Gehirn gerne typische Muster vervollständigt.

Kurz: Der Mandela-Effekt ist ein kollektives Gedächtnisphänomen, das durch Fehlattribution, Konfabulation und soziale Verstärkung entsteht, wobei visuelle und narrative Verzerrungen eine besondere Rolle spielen.

Antidotes:

- Faktencheck und Quellenprüfung: Nachprüfbare Informationen aus seriösen Quellen nutzen, um Erinnerungen zu überprüfen.

- Vorab‑Hinweise: Warnungen vor unzuverlässigen Quellen und Falschmeldungen, fördert kritisches Hinterfragen und senkt „blinde“ Übernahme sozialer Information

- Bewusstmachen der Gedächtnisfehler: Sich klarmachen, dass Erinnerungen keine exakten Aufzeichnungen, sondern formbare Rekonstruktionen sind.

- Gruppendruck reduzieren: Gezieltes Einholen unterschiedlicher Perspektiven, statt die Mehrheitsmeinung zu übernehmen, senkt Konformitätsdruck und informationellen Einfluss.

- Kollektive Rekonstruktion: Falsche Erinnerungen im Austausch mit anderen anhand von Dokumenten, Bildern oder Aufzeichnungen korrigieren.

Nächste Woche schauen wir uns dann genauer das Phänomen an, dem Bob zum Opfer gefallen ist: Der Dunning-Kruger-Effekt

Quellen

Liv, N., & Greenbaum, D. (2020). Deep fakes and memory malleability: False memories in the service of fake news. AJOB Neuroscience, 11(2), 96–104. https://doi.org/10.1080/21507740.2020.1740357

Maswood, R., & Rajaram, S. (2019). Social transmission of false memory in small groups and large networks. Topics in Cognitive Science, 11(4), 687–709. https://doi.org/10.1111/tops.12349

Maswood, R., Luhmann, C. C., & Rajaram, S. (2022). Persistence of false memories and emergence of collective false memory: Collaborative recall of DRM word lists. In Memory Online (pp. 97–111). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003120011-8

Prasad, D., & Bainbridge, W. A. (2022). The Visual Mandela Effect as evidence for shared and specific false memories across people. Psychological Science, 33(12), 1967–1980. https://doi.org/10.1177/09567976221108944

Website:

The Mandela Effect Main Website. (n.d.). Abgerufen von https://mandelaeffectmainweb.website2.me

Gefällt dir meine Arbeit? Du kannst mich und meinen Blog hier unterstützen: