Wir alle spüren Angst – aber nicht jeder erinnert sich gleich an bedrohliche Situationen. Männer und Frauen unterscheiden sich darin, wie sich solche Erlebnisse im Gedächtnis verankern.

Zwischen Alltagsrealität und Forschung besteht ein trauriges Paradoxon: Frauen sind deutlich häufiger von Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) betroffen. Gleichzeitig werden sie in der Grundlagenforschung zu genau diesen Erkrankungen noch immer unterrepräsentiert.

Der weibliche Zyklus ist die häufigste Begründung dafür, da er die Daten angeblich „zu variabel“ oder zu schwer erhebbar mache. Doch genau dieser Ausschluss verhindert seit Jahrzehnten, dass wir die Unterschiede wirklich verstehen.

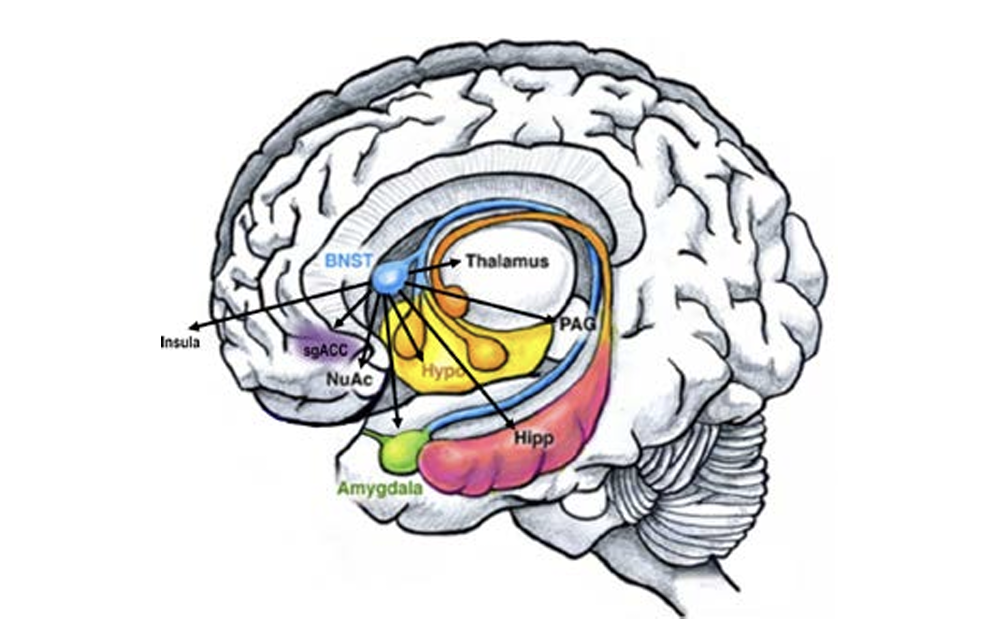

Um diese Lücke zu schließen, haben Florido et al. (2024) in einer experimentellen Studie genauer untersucht, wie das sogenannte Furchtgedächtnis entsteht. Darunter versteht man die Fähigkeit des Gehirns, bedrohliche Erfahrungen so abzuspeichern, das wir bei der nächsten Gefahrensituation schneller reagieren können. Das läuft über ein Netzwerk von Hirnregionen, das wie ein Warnsystem aufgebaut ist: Wenn wir ein Geräusch oder einen Reiz erleben, der einmal mit Gefahr verbunden war, springt dieses Netzwerk an und löst instinktive Reaktionen aus. Oft bevor wir über die auslösende Situation bewusst nachdenken konnten.

Was evolutionär sinnvoll ist.

Ein Knacken im Unterholz ist meistens harmlos. Dahinter kann aber auch eine schlecht gelaunte Wildsau mit Frischlingen stecken.

Wenn wir zehnmal instinktiv die Flucht ergreifen, machen wir uns vielleicht neunmal zum Idioten – aber wir leben wegen dem einen Mal, wo es nötig war. Wer instinktiv reagiert, hat die besseren Überlebenschancen als jemand, der stehen bleibt und erst überlegt ob weglaufen sinnvoll ist.

Wie das Gehirn Angst speichert

Um solche Reaktionen im Gehirn zu organisieren, müssen die für das Furchtgedächtnis relevanten Hirnregionen miteinander kommunizieren.

Ein zentrales Puzzlestück ist dabei ein Signalweg namens Tac2 (kurz für Tachykinin 2). Tac2 ist ein Botenstoff, den bestimmte Nervenzellen ausschütten. Er wirkt zwischen der Amygdala (dem „Mandelkern“, zuständig für emotionale Verarbeitung) und dem Bed nucleus of the stria terminalis (BNST), einem Faserbündel im limbischen System, das bei länger andauernder Angst und der Analyse von Gefahren aktiviert wird. Bei Männern ist diese Region etwa doppelt so groß wie bei Frauen.

Gemeinsam steuern Amygdala und BNST, welche bedrohlichen Erfahrungen wir im Furchtgedächtnis abspeichern – und wie leicht wir später wieder darauf zugreifen können.

Bei Mäusen zeigte sich:

Männchen brauchen diesen Tac2-Signalweg, um ein Furchtgedächtnis zu bilden. Wird er blockiert, schwächt sich die Erinnerung an die Bedrohung deutlich ab.

Weibchen hingegen können sich auch ohne diesen Signalweg an Gefahren erinnern – offenbar greifen hier andere Mechanismen.

Ganz ähnliche Muster fanden die Forschenden auch bei Menschen. Männer mit einer bestimmten Genvariante im Tac2-Rezeptor zeigten veränderte Hirnverbindungen, geringere Genaktivität und höhere Belastung durch Stress, Ängstlichkeit oder depressive Symptome. Frauen dagegen waren von diesen Effekten nicht betroffen.

Fun Fact

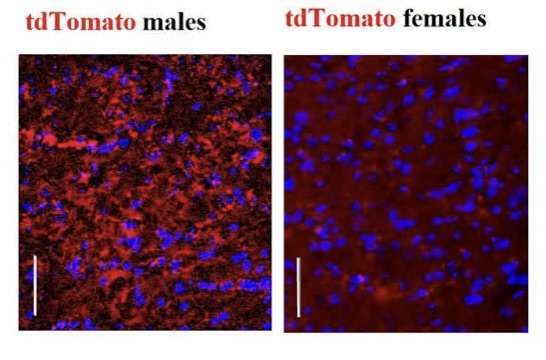

Um die Aktivität von Nervenzellen sichtbar zu machen, werden sie im Labor mit fluoreszierenden Proteinen markiert. Sie lassen aktive Zellen in der Bildgebung hell aufleuchten und machen es so möglich laufende Prozesse im Gehirn zu sehen.

Fluoreszierende neuronale Marker klingt nach trockenem Hightech Jargon, oder? Dachte ich auch, bis ich in dem Paper über die Namen „mCherry“ und „tdTomato“ gestolpert bin. So heißen die rot leuchtenden Marker, die in dieser Studie verwendet wurden.

Weitere Beispiele, zwar nicht aus dieser Studie, aber aus demselben appetitlichen Namensuniversum sind mWasabi (grün), mApple (rot), mPapaya (gelb), mBlueberry2 (blau) oder Rosmarinus (cyan).

Wer selber mal ein wenig stöbern will: Es gibt eine eigene Datenbank nur für Leuchtproteine.

Angst ≠ Angst?

Die generelle Forschungslage zu Geschlechterunterschieden bei der Verarbeitung von Angst ist gemischt.

Diese Studie trägt deutlich zum Camp „Klare und wichtige Unterschiede“ bei, da ihre Ergebnisse nahe legen, dass das Furchtgedächtnis nicht bei allen Menschen gleich funktioniert, sondern geschlechtsspezifisch.

Und genau das könnte erklären, warum Männer und Frauen unterschiedlich anfällig für bestimmte Angst- und Stressstörungen sind.

Wenn wir effektive Therapien für Erkrankungen wie PTBS entwickeln wollen, reicht es nicht, „den Menschen“ im Allgemeinen zu betrachten. Geschlechtsspezifische Unterschiede müssen mehr Beachtung finden – sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der klinischen Anwendung.

Therapeutische Perspektive

Die Ergebnisse der Studie weisen auch auf mögliche neue Therapieansätze hin. Weil der Tac2-Signalweg eine zentrale Rolle für das Furchtgedächtnis spielt, könnte er ein Ansatzpunkt für Medikamente sein.

Die gute Nachricht: Es existieren bereits Präparate, die genau diesen Mechanismus blockieren – sie werden heute gegen Hitzewallungen und Wechseljahresbeschwerden eingesetzt. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass sie auch das Risiko verringern könnten, nach einem Trauma eine PTBS zu entwickeln.

Die schlechte Nachricht: Davon würden nach aktuellem Stand vermutlich nur Männer profitieren. Bei Frauen sind sogar gegenteilige Effekte möglich.

Es ist schon ein wenig ironisch: Frauen wurden in der Angstforschung lange wegen ihres Hormonzyklus von Studien ausgeschlossen. Und nun zeichnet sich ab, dass ausgerechnet ein Medikament gegen Wechseljahresbeschwerden – also eines, das es nur wegen dieses Zyklus überhaupt gibt – Männern als möglicher Schutzfaktor gegen PTBS dienen könnte.

Biologie – immer noch die Königsdisziplin für schwarzen Humor.

Gefällt dir was ich mache?

Quellen

Florido, A., Velasco, E. R., Romero, L. R., Acharya, N., Marin Blasco, I. J., Nabás, J. F., … & Andero, R. (2024). Sex differences in neural projections of fear memory processing in mice and humans. Science advances, 10(28), eadk3365.

Guo, S. M., Veneziano, R., Gordonov, S., Li, L., Danielson, E., Perez de Arce, K., … & Bathe, M. (2019). Multiplexed and high-throughput neuronal fluorescence imaging with diffusible probes. Nature Communications, 10(1), 4377.

Sokolowski, K., & Corbin, J. G. (2012). Wired for behaviors: From development to function of innate limbic system circuitry. Frontiers in Molecular Neuroscience, 5, 55.

https://doi.org/10.3389/fnmol.2012.00055

https://flexikon.doccheck.com/de/Stria_terminalis

https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Fezolinetant_56955

- Abb. aus Sokolowski & Corbin (2012), „Wired for behaviors: from development to function of innate limbic system circuitry“, Frontiers in Molecular Neuroscience, 5, 55. https://doi.org/10.3389/fnmol.2012.00055. © 2012 Sokolowski & Corbin. CC BY-NC 3.0. ↩︎

- Abb. aus Florido et al., 2024. Science Advances. CC BY-NC 4.0. ↩︎